NOTRE HISTOIRE AU FIL DES ANS ET DES SAISONS

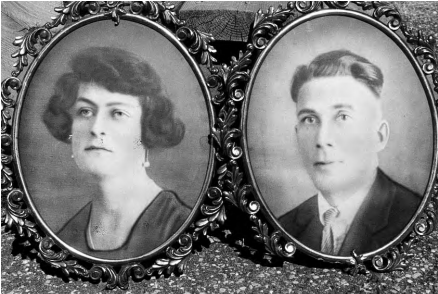

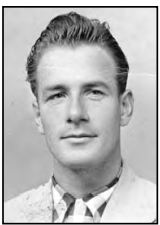

Antoinette et Eugène

Projet de vie commune

Les fréquentations de nos parents furent sans doute des moments tendres, remplis de projets et de promesses. Tous deux venus d’une famille nombreuse, prévoyaient déjà suivre l’exemple de leurs parents. Les tempéraments de notre père et de notre mère étaient tout ce qu’il y a de complémentaires; en effet, Eugène avait un caractère plutôt explosif et fonceur. Il avait la tête pleine de projets et ne cessait de travailler à les réaliser. Notre mère, Antoinette, était dotée d’une nature joyeuse et rieuse. Cela ne lui enlevait pas son sens aigu des responsabilités, mais elle trouvait toujours une façon de dédramatiser les situations les plus tragiques. Il fallait à nos parents ces qualités précieuses, pour traverser une vie qui s’avérerait des plus exigeantes.

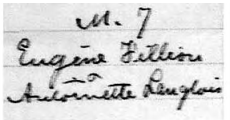

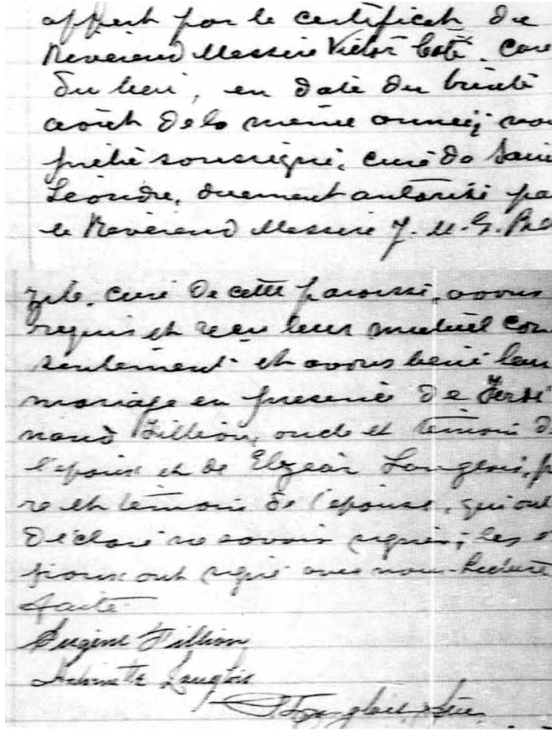

Leur mariage eut lieu à Saint-Ulric, le 1er septembre 1926. Un an plus tard, au mois d’août naissait Marcel, leur premier enfant. Le Québec était alors assez prospère suite à l’après-guerre 14-18 et Eugène réussissait, comme journalier, à faire vivre convenablement sa nouvelle petite famille. Jusqu’en 1929, tout allait bien pour le couple Antoinette et Eugène. J’imagine leur bonheur et leur chance de pouvoir vivre près de leurs familles respectives. C’était pour eux un doux printemps, un début prometteur pour leur vie future.

Je

n’oublierai jamais l’avril de mon enfance.

Les enfants le parfum que le printemps murmure je n’oublierai jamais cette douce romance qui montait en mon cœur comme chansons qui furent.

C’était beau, c’était beau à en fendre le cœur après neige fondue, c’était soleil qui brûle.

C’était beau à pleurer de bonheur comme un feu

sous la glace au sang frais de gelure.

Je

n’oublierai jamais l’avril de mon enfance.

Entre ce

mars gelé et le doux lilas.

C’était beau, c’était beau comme un enfant qui naît.

Nous

sortions des cendres pour courir dans l’air frais.

André

Daigneault

La sécurité financière fut de courte durée, car survint le krach de l’année 1929, le pire désastre économique que l’Amérique ait subi. Les gens n’avaient plus aucun moyen de subsistance, ce qui provoquait une multitude de faillites, suicides, pauvreté, enfin, désarroi pour tous, riches comme pauvres. Eugène devait travailler d’une étoile à l’autre pour un dollar, lui permettant, tout juste assez, de subvenir aux besoins des siens.

Le Lac Saint-Jean

Poussés par le désir d’améliorer leur sort et d’apporter un peu plus de confort à leurs enfants, notre père et notre mère décidèrent d’aller tenter leur chance au Lac Saint-Jean où, semble-t-il, on pouvait se tirer d’affaire dans les chantiers. Pour eux, ce fut là, presque la séparation définitive d’avec nos grands-parents. La distance, le peu de moyens de transport et les faibles revenus ne leur permettaient pas de retourner dans leur famille. Le seul moyen de communiquer était la poste.

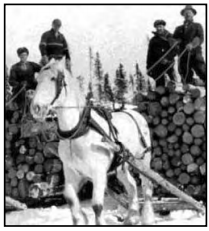

Il faut avoir bûché dans les chantiers de ce temps pour se faire une idée du courage déployé par notre père et tous ceux qui exerçaient ce foutu métier. Du lever du jour au coucher du soleil, six jours par semaine, à abattre des arbres, dans toutes les conditions atmosphériques imaginables; pas de temps à perdre, sinon la famille en souffrirait; transporter ces bûches, les corder et attendre les mesureurs chargés de vérifier la quantité de bois coupé; plus souvent qu’autrement, ces mêmes mesureurs refusaient le bois sous prétexte d’une branche mal coupée ou encore, de bûches de quelques centimètres trop courtes ou trop longues; alors, tout était à recommencer. Pensons à l’habillement de ces mêmes bûcherons; leurs vêtements n’étaient pas imperméables comme ceux d’aujourd’hui. Le froid, l’humidité, la neige, la pluie et le vent avaient tôt fait de traverser ces vêtements pour s’attaquer à la santé des travailleurs. Il faut savoir qu’on se rendait dans les chantiers pour plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Les gars appelaient ça une «run». Quelques mots encore sur la salubrité des lieux; impossible de laver son linge; quelques-uns réussissaient tant bien que mal à nettoyer certains morceaux le dimanche, mais l’ensemble conservait les mêmes vêtements pour la durée du chantier. C’est pourquoi, lorsqu’Eugène revenait, toute la maison embaumait le sapin! Heureusement, cette odeur surpassait celles de ses vêtements non lavés pendant des semaines…

Il y avait l’ennui des travailleurs et de leur famille, l’inquiétude et cette hâte quasi incontrôlable de revenir à la maison. À son retour, c’était la fête et la sécurité revenue. Sécurité chèrement gagnée, car les salaires étaient tout ce qu’il y a de plus minables; il fallait s’en contenter ou...

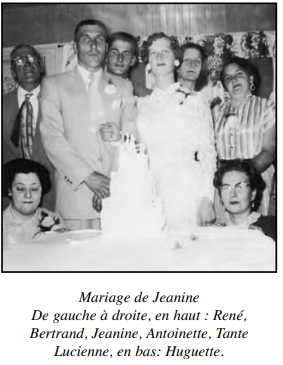

C’est à Saint-Félicien, au Lac Saint-Jean qu’Eugène loue un logement pour sa petite famille qui s’agrandit avec les années. Après Marcel (1927), arrive Osias-Jean-Marie (1929), suivi d’Irène (1930), ensuite, Bertrand (1931) et Jeanine (1934) toute une petite marmaille sous la protection du couple Fillion. Malgré le travail et les difficultés, on réussit tout de même à trouver du bonheur, sans doute à cause de l’amour qui règne dans cette maison.

Un premier fils disparaît

Un jour de l’année 1935, alors qu’Eugène était parti travailler dans les chantiers, Osias-Jean-Marie, six ans, tomba subitement malade, et cela, très gravement. Antoinette, seule, fit l’impossible pour soigner son enfant brûlant de fièvre. La visite du médecin n’y changea rien et en l’espace de quelques heures, notre frère mourut dans les bras de notre mère en pleurs. Il fallut avertir notre père du drame arrivé en son absence. Des voisins, peut-être les responsables de la compagnie pour laquelle il travaillait, réussirent à le rejoindre. C’est à pied, durant plus d’une journée sur plusieurs kilomètres dans la neige, qu’il parcourut le trajet pour venir pleurer son fils et réconforter sa famille. Cet épisode nous dévoile la vie de notre famille, parsemée de courage, de foi et de situations d’une tristesse sans nom. Nous sommes issus de ces valeurs incroyables qu’ont eues nos parents. Cet événement laissa un grand trou dans le cœur de ceux-ci.

Notre père nous relatait, plus tard, les péripéties de cette descente des chantiers, à Saint-Félicien, Mistassini, lors de la mort de notre frère. Il nous raconta comment la majorité des bûcherons d’alors, n’étant pas assez riches pour s’acheter des bottes d’hiver, chaussaient des mocassins de couleur blanche, confectionnés avec de la peau de vache. Confortables et chauds par temps froids et secs, ces mêmes mocassins si utiles pour travailler se changèrent, lors de sa longue marche, en véritables patins, glissant sur la neige humide dans toutes les directions, provoquant de multiples chutes. Chaque pas nécessitait une attention particulière et retardait sa marche qu’il eut voulue plus rapide dans les circonstances.

Au risque de me répéter, aujourd’hui, lorsque je compare la vie pas si lointaine de nos parents et que j’en fais la comparaison avec la nôtre, je ne peux m’empêcher de manifester mon admiration et mon affection pour le courage, la détermination et l’amour démontrés par ceux qui nous ont précédés. Même si je n’actualise pas avec autant d’ardeur les mêmes valeurs que nos parents, je suis fier d’être issu de cette lignée.

La vie au Lac Saint-Jean, même si elle répond aux besoins primaires de la famille Fillion, ne suffit pas aux aspirations d’Eugène et d’Antoinette. Le rêve serait, pour eux, de posséder, comme leurs parents, une terre et de subvenir aux besoins de leurs enfants, dans leur maison, chez eux. Surtout qu’un nouvel enfant, Huguette (1936) s’était ajoutée à la famille.

La liberté, enfin!

Là, je reconnais notre père. C’était un homme épris de liberté et de dignité. Chaque fois qu’il a dû obéir à des règles humiliantes, dégradantes et aliénantes, sa réaction s’est avérée explosive. Mais quand la survie de sa famille était en danger, il pouvait faire taire son ego et courber l’échine. Ce n’était ni de la fierté ni de l’orgueil; on pourrait dire que c’était de la «fiergueil». Trempé dans les valeurs de nos ancêtres, acculé aux choix les plus déchirants, pour Eugène, il n’y avait qu’un choix: se battre et laisser les sentiments de côté, parfois même vis-à-vis de ses enfants. C’était un amour dur, «tuff love», incompréhensible pour plusieurs d’entre nous, mais de l’amour quand même. Je me demande, parfois, ce que j’aurais pu faire de mieux à sa place; je n’ai aucune réponse.

Un nouvel espoir

Le gouvernement provincial, pour aider les familles à surmonter les suites de la grande dépression de l’année 1929, propose à ceux qui le désirent de postuler pour l’obtention de lots à bois et agricoles, afin de leur permettre de survivre, du moins on l’espérait. C’était l’ère de la colonisation. Deux territoires furent ouverts: l’Abitibi et la Côte-Nord. C’étaient de grands espaces vierges, occupés par la forêt, les moustiques et le silence.

Le choix de nos parents se fixa sur la Côte-Nord. Cette décision fut sans doute motivée par la proximité de la famille des grands-parents, même si un immense fleuve les séparait. C’était toujours mieux que le bout du monde, l’Abitibi. Le ministère de l’Agriculture leur attribua une terre à Sainte-Thérèse de Colombier. Le territoire était alors divisé en rangs; nous nous établirions dans le rang 7. Plein de rêves et de projets fantastiques, voilà toute la maisonnée entraînée dans une aventure dont personne ne connaît l’issue. Ce devait être une joie mêlée d’appréhension qui habitait toute la famille. Quelque chose d’important allait se produire!

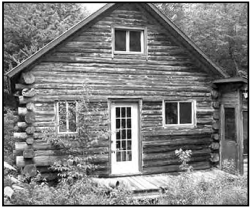

En 1938, Eugène partit avec cinq autres futurs colons préparer la place pour leur famille dans ce pays auquel tous rêvaient déjà. Le travail consistait à tracer un chemin à travers la forêt, jusqu’à leur lot respectif, abattre les arbres, les tronçonner afin que le moulin à scie les découpe en planches pouvant servir à construire les maisons. Ces habitations étaient toutes identiques: 22 pieds par 24 pieds, sur un étage et demi; pas de jaloux.

Pendant ces trois mois d’éloignement, Antoinette veillait soigneusement sur sa marmaille. Le gouvernement devait lui prodiguer les subsides nécessaires pour survivre au cours de cette période: chèque qui n’arriva jamais. Elle réussit tout de même à se tirer d’affaire, sans doute avec l’aide de ses bons amis de l’endroit. En effet, Antoinette s’était liée d’une profonde amitié avec ses voisines du Lac Saint-Jean. Cette amitié a duré longtemps après son départ pour la Côte-Nord. Un nom me revient en mémoire: Mme Doré dont elle parlait comme d’une sœur.

Pendant cinq mois, notre père travailla d’arrache-pied à l’aménagement de notre futur lieu de résidence. Puis le grand jour arriva… Il revint au Lac Saint-Jean, chercher sa précieuse famille.

Un voyage épique

J’imagine la nervosité des cinq enfants, l’inquiétude déguisée de maman, et la supervision de papa. Un départ pour une terre inconnue! Que de sentiments contradictoires devant un tel événement! Le plaisir de découvrir un nouveau monde, mêlé à l’appréhension et à la peur de l’inconnu. Cela, non seulement pour les enfants, mais aussi, pour notre mère.

Les meubles et toutes les choses domestiques ainsi que les biens personnels furent empaquetés pour le transport. Une fois cette opération terminée, les familles concernées s’embarquèrent dans un autobus nolisé pour l’occasion, vers l’inconnu. Le départ se fit en soirée et tous s’arrêtèrent à Sainte-Anne de Portneuf, petit village situé à environ trente kilomètres du point d’arrivée. Comme c’était la nuit, tous furent logés à l’hôtel. De là, ne pouvant aller plus loin en autobus puisqu’il n’y avait pas encore de pont sur la rivière Portneuf, ils durent prendre un bateau, qui les amena, en croisière, jusqu’aux Îlets Jérémie. Pas de débarcadère, on s’en doute, et tous durent marcher dans la boue jusqu’au rivage. Les filles ignoraient, à ce moment, les bienfaits de l’argile sur la peau; nous avons compris beaucoup plus tard pourquoi Jeanine avait les jambes si douces!

La maison n’était pas tout à fait prête et la famille dut patienter chez des gens du village, quelques jours encore avant de terminer le voyage six milles plus loin. Deux jours plus tard, tous étaient prêts à entreprendre la dernière étape du voyage, pour ne pas dire, de l’épopée. Il faut imaginer le branle-bas de combat ce matin-là: un tracteur à chenilles remorquant un traîneau les accueillit pour les mener à leur nouvelle demeure. Ce que l’on appelait chemin n’était en réalité qu’une éclaircie à travers les arbres permettant au tracteur de circuler. Le curieux cortège passait devant de petites maisons récemment construites, toutes pareilles, plantées à travers les arbres, comme des champignons égarés dans un milieu inapproprié.

Ce dut être un bonheur indescriptible de rentrer à la maison et de retrouver les meubles qui étaient pour eux leur seule source de référence. L’intérieur de la maison était totalement étranger ainsi que l’extérieur composé exclusivement d’une forêt de conifères. Il ne fallut que peu de temps à chacun, pour découvrir son nouvel environnement: la maison et la grande forêt silencieuse. Quel moment de rapprochement entre Antoinette, Eugène et les enfants, regroupés, la tête remplie de questions face à ce qui les attend et leur fait un peu peur! Ce n’était pas la petite maison dans la prairie, mais plutôt la petite maison perdue dans la forêt.

Chacun pouvait faire la découverte de sa nouvelle vie, dans ce nouvel univers, tandis que la tâche se faisait pressante pour papa et maman. Pour Antoinette, ce fut le rangement, l’installation et la décoration de la maison. Eugène, lui, devait aller au plus pressant: sa première préoccupation fut de couper le bois de chauffage. Comme convenu, il devait s’acquitter de tâches sociales. Entre autres, se joindre à la corvée de construction de l’église située à six milles de sa demeure, matin et soir. Il dut aussi participer à la construction de l’école en bois rond où frères et sœurs ont étudié. Marcel a fréquenté cette école pendant une longue semaine. À onze ans, il en savait déjà plus que la maîtresse, à ce qu’il nous a dit. Je suis porté à le croire, il a toujours appris vite. À cette époque, notre père lui fabriqua une scie, «sciotte» «boxa», plus petit que la normale, trois pieds plutôt que trois pieds et demi, afin qu’il puisse commencer à l’aider à la coupe des arbres.

Lorsqu’Eugène travaillait comme journalier, à l’emploi de particuliers ou de compagnies, avant de venir à Sainte-Thérèse, il commençait ses journées à sept heures du matin pour terminer à six heures le soir. Arrivé à Sainte-Thérèse, il garda le même horaire de travail. Marcel qui s’était transformé en bûcheron avait de la difficulté à le suivre. Il raconte que le «flo» avait souvent la langue longue. Comme les commissions devaient être faites au village, situé à six milles de là, c’est Marcel qui hérita de la tâche de faire l’aller-retour, afin de répondre aux besoins de la famille. Je m’étais toujours demandé pourquoi il était si fort et résistant. Le chanceux, il eut tout un entraînement gratuit. Par la suite, le gouvernement a institué une coopérative chargée d’acheter le bois des colons et de leur construire un magasin. C’est encore Marcel qui a hérité de la tâche d’aller au magasin, transportant gallon de mélasse d’une main, réservoir de combustible de l’autre et le reste dans un sac à dos. Cette aide de son aîné donnait à notre père le temps de dégager les environs de la maison, de repousser la forêt.

Quel ne fut pas le bonheur de notre grand frère lorsqu’aux premières neiges, notre père acheta un chien, construisit un traîneau et confectionna un harnais! Quel luxe! Le chien traînait Marcel jusqu’au village et le ramenait avec plus de cent livres de victuailles. Le vaillant chien devait être aidé dans les côtes. Ce fut le premier moyen de transport de la famille.

Organisation

Il fallut penser aussi à la planification de la ferme: les bâtiments, l’étable, la porcherie, le poulailler, la grange pour entreposer le foin, l’abri pour les outils aratoires et l’organisation du jardin potager.

Au début, malgré les idées bien conçues de notre père sur la localisation des bâtiments de ferme, l’avoir financier l’obligea à restreindre ses projets de construction. Il décida de se limiter à une seule construction, qui abriterait sous le même toit tous ses animaux: vache, cheval, poules, et même cochons. C’était une construction au toit en pente; en planifiant bien l’espace, elle pourrait recevoir tout le cheptel. Le fait de la proximité des animaux, serrés les uns contre les autres, produirait assez de chaleur au cours de l’hiver. L’extérieur était composé de bardeaux peints à la chaux, percé de minuscules fenêtres permettant à la lumière de s’infiltrer. Ensuite, il décida de construire un hangar qui abriterait les outils, le bois de chauffage et permettrait de procéder au travail du bois. Ces deux bâtisses formaient, avec la maison, un ensemble déterminant déjà le contour de la cour intérieure. La maison s’alignait avec le chemin, le hangar couvrait la partie gauche de la cour, alors que l’étable provisoire se dressait vers la droite. Le plan était, bien sûr, de construire plus tard une grange étable complétant cette cour intérieure.

Pendant tout ce temps, il fallait défricher, arracher les souches des arbres coupés, les brûler, extirper les racines et préparer la terre à recevoir les premières semences. En ce temps là, selon Marcel, le ministère de l’Agriculture offrait une aide pour essoucher seulement et le cultivateur devait faire le reste. Il n’y avait qu’un seul tracteur et chacun devait attendre son tour.

Petit à petit, la forêt fit place aux champs, et la terre se mit à produire. La maison faisait face à ce que l’on appelait, alors, une montagne. C’était plutôt une élévation sommaire de pierre et de terre infertile; juste bon pour ramasser des bleuets et encore... C’est là que se trouvait le cran, témoin de toute notre vie. De chaque côté s’étendaient les champs, jusqu’aux limites des terres des voisins; François Charron, à gauche, Adélard Ouellet, à droite. À la limite arrière de la maison s’élevait une autre montagne. Si l’on compare la terre paternelle à celles d’aujourd’hui, on pourrait dire que la vraie partie cultivable était minuscule et sans importance pour un cultivateur moderne. Et pourtant, malgré son infime superficie, elle répondait à tous les espoirs de nos parents et presque miraculeusement, comblait tous nos besoins de vie et de survie. Ce miracle était sans doute dû à l’amour de nos parents, se manifestant par une attention constante à nos besoins et à leur travail inlassable pour y arriver. Le miracle, nous le sommes dans ce que nous sommes devenus.

Au cours de ce temps, Lucette (1939) et Colette (1940) sont venues enrichir la famille Fillion de leur présence. Dans mes souvenirs, ces deux sœurs sont toujours restées proches l’une de l’autre. Quelle belle complicité, dans leur vie d’enfant, et même dans leur vie d’adulte! Leur tempérament se complétait à merveille: Colette fonçait, toujours prête à relever des défis, tandis que Lucette était plutôt rêveuse, d’une joie intérieure surprenante et invitante. Elle représentait l’eau alors que Colette, c’était le feu.

Autour des années 40, le projet d’Eugène et d’Antoinette se réalisait et la sécurité physique et psychologique de tout leur petit monde était assurée. Peut-être au coût de bien des peines, mais c’était certainement le bonheur pour nos parents de voir toute la maisonnée vivante et pleine de promesses. Nos parents étaient conscients de leur rôle, sachant qu’il ne finirait qu’avec l’épanouissement de tous leurs enfants, ils faisaient l’impossible pour l’accomplir.

Irène avait alors onze ans, Jeanine neuf ans et déjà elles tenaient une place importante dans les tâches domestiques, apportant une aide indispensable à notre mère. Pour leur part, Marcel et Bertrand devenaient de plus en plus utiles face aux travaux à accomplir sur la ferme. Marcel, même s’il n’avait que treize ans, possédait déjà la force d’un homme, à ce que me disait Bertrand. Celui-ci me racontait en riant que, lorsque Marcel et lui coupaient du bois, l’un et l’autre à chaque bout de la scie à main, la «sciotte», Marcel ne faisait pas que manier la scie, il manœuvrait Bertrand aussi. Notre père travaillait dans les chantiers l’hiver et sur la ferme l’été. Marcel le suivait et faisait l’expérience de la vie économique du temps.

L’école du rang accueillait toute la marmaille et la vie devenait de plus en plus rythmée et sécurisante pour tous.

Plusieurs d’entre vous, et surtout moi-même, doivent se demander pourquoi j’ai tant tardé à naître. Après m’être posé la question, j’en suis venu à la conclusion que j’ai choisi de naître quand le gros de l’ouvrage serait terminé! Je devais être, déjà, un peu paresseux… Grand veau dirait maman!

L’année 1942 fut déterminante dans ma vie, puisque c’est l’année où je vis le jour… le neuvième enfant de la famille. Après quatre filles, mes parents ne se souvenaient sans doute plus du bonheur de voir apparaître un garçon. J’étais bien prêt à partager leur bonheur, mais je vous jure ne me souvenir de rien. Pour mes sœurs, j’étais un bébé braillard et toujours malade, mais il semble que j’étais un bien beau petit! Mes premières années furent assurément du même type que pour les autres frères et sœurs: entouré des soins de notre mère et dorloté par mes sœurs quand je ne pleurais pas.

Quel drame!

L’année 1943 fut dramatique pour toute notre famille. Irène, l’aînée des filles et ma marraine, alors âgée de treize ans, fut subitement atteinte d’une maladie très grave le 12 mars 1943. D’abord, ce fut un mal intense à une jambe. Il n’existait pas de médecin dans la paroisse en ces temps-là. Le gouvernement assignait une garde-malade qui veillait alors à assurer les soins primaires des citoyens. La première fois qu’on la fit venir, elle prodigua au mieux de sa connaissance, les soins appropriés et comme le lendemain le mal empirait dangereusement, on décida, d’un commun accord, de l’envoyer à l’hôpital le plus proche, celui de Rimouski, de l’autre côté du fleuve. Elle communiqua avec l’hôpital et par télégramme, nolisa un avion pour dix heures le lendemain avant-midi, le 18 mars, sur le banc des Blancs à la sortie de la rivière Bersimis. Le Banc des Blancs était un banc de sable accumulé à la sortie de la plus grande rivière de la région. Cet endroit se trouvait à environ 18 milles de la maison et servait de piste d’atterrissage d’urgence.

C’est avec une grande tristesse que notre mère et les plus vieux des enfants virent partir Eugène, à quatre heures du matin, seul, avec son cheval et notre sœur malade, pour la mener à l’avion. Un petit avion sur skis arriva à l’heure prévue. Eugène fut le dernier à voir Irène vivante, et ce fut pour elle le premier et le dernier voyage de sa jeune vie. Sans nouvelle de leur fille pendant plus de quinze jours, nos parents reçurent une lettre des religieuses responsables de l’hôpital leur annonçant qu’Irène était morte le dimanche 28 mars 1943, des rhumatismes inflammatoires. On l’avait enterrée dans le cimetière de l’hôpital Saint-Joseph de Rimouski et on ne la reverrait jamais. C’était ma marraine. Un service fut chanté à l’église de Sainte-Thérèse de Colombier, le 3 avril.

L’inquiétude mêlée d’espoir de toute la famille se transforma, ce jour-là, en une détresse indescriptible. Juste de penser qu’Irène était allée mourir, seule, loin des siens, sans aucun réconfort, de s’imaginer la détresse de cette enfant coupée des liens affectueux et rassurants de sa famille, a dû crever le cœur de nos parents et des autres. La mort les avait séparés, mais l’amour qui les avait unis, j’en suis convaincu, dure encore après tant d’années. Après la mort de Osias-Jean-Marie, ce fut le deuxième grand trou au cœur d’Eugène et d’Antoinette.

Comment mettre un visage sur une personne qui a, pour un temps, tenu une place si importante au sein de notre famille? J’ai demandé à Jeanine de me décrire notre sœur. Il semble qu’elle était grande, mince, les cheveux châtains et qu’elle ressemblait étrangement à Denise. Elle était d’un caractère doux et serviable. Jeanine la trouvait très belle. Ce sont les seules informations que je possède d’elle; ces informations sont suffisantes pour regretter de ne pas l’avoir connue. Maman dirait: «Un ange de plus au paradis».

Une photo d’elle à sa première communion m’est parvenue comme par miracle. La voici...

La religion et la vie du temps

C’est incroyable, quand j’y pense, à quel point le ciel, l’enfer et toutes les croyances religieuses prenaient place et influençaient la totalité de la vie en ces temps là. Notre mère, en plus d’empiler les revues de la bonne Sainte-Anne sous son matelas, nous conviait chaque jour, c’était obligatoire, à la prière du soir se composant d’un chapelet, des différents actes, de foi: d’espérance, de charité, de contrition, etc. Cette prière s’étirait d’une litanie interminable et tout cela, à genoux. Tous devaient y être et y participer. Le culte d’Antoinette était surtout centré sur la bonne Sainte-Anne et sur Sainte-Thérèse. Chaque année, au mois d’août, elle allait faire un pèlerinage organisé, dans les environs, accompagnée de notre père et de Marcel. Ajoutons à tout cela, la messe du dimanche, la messe de minuit, le carême, Pâques, et toutes les fêtes du calendrier.

Notre année était modulée par tout ce qui était du domaine liturgique et cela faisait partie de nos valeurs prioritaires.

Mon premier voyage en «buggy», genre de calèche tirée par un cheval, fut pour me rendre à l’église, à la messe. C’était un rituel que de prendre ce moyen de transport, chaque dimanche, pour aller prier et surtout manger les bonbons achetés au genre de dépanneur qui n’avait rien en commun avec ceux d’aujourd’hui. Ce lieu servait de stationnement aux chevaux pendant la cérémonie dominicale. En hiver, c’était la carriole, accompagnée de la musique des grelots, qui nous faisait faire le même trajet et répéter le même cérémonial.

Toutes ces cérémonies s’intégraient à notre vie et auraient peut-être été moins bien acceptées s’il n’y avait eu Noël avec ses cadeaux et ses festivités, Pâques avec ses chocolats, la Sainte-Catherine avec sa tire, la Mi-Carême avec ses visites-surprises, la Saint-Jean et j’en oublie sans doute beaucoup d’autres.

Nos parents étaient animés d’une foi et d’une ferveur immense leur donnant, certainement, le courage et la ténacité que nous leur avons toujours connus. On dit souvent de certaines situations qu’elles tiennent du miracle. Alors, je crois que même si nos parents étaient des humains, avec leurs qualités et défauts, ils n’auraient pas aussi bien réussi leur mission s’ils n’avaient été croyants. Ces valeurs spirituelles ont été la base morale de l’éducation reçue et le moteur de leurs décisions nous concernant. Leur réussite tient un peu beaucoup du miracle. Serions-nous ce miracle?

Le curé prenait une place très importante dans la vie du temps. On n’aurait jamais osé le contredire ou désavouer une seule de ses paroles ou un seul de ses gestes. C’était l’homme de Dieu et on le mettait sur un piédestal, un saint homme quoi. Je me rappelle l’aspect théâtral de ses gestes et de son langage lorsqu’il montait en chaire. Il pouvait, dans le même sermon, projeter l’assemblée en enfer, la retourner au ciel et la faire retomber dans la réalité. La peur, la joie, la culpabilité, toute la gamme des émotions y passait. Il connaissait tout de ses paroissiens, la confession aidant, et il pouvait à l’occasion faire pression de façon efficace. Il avait même le contrôle des naissances. C’est lui qui en vérifiait le rythme et pouvait, plus souvent qu’autrement, pousser les époux à faire diligence pour se remettre à la tâche et faire un autre enfant. Sinon, péché! Nos parents ont été très dociles si l’on considère le nombre d’enfants mis au monde. Merci à nos parents et aussi au curé si nous sommes de ce monde. Baptême, première communion, confession, confirmation étaient tous des étapes très importantes, des passages obligés pour aller au ciel!

Qu’à cela ne tienne, les sorties dominicales n’avaient pas seulement un effet spirituel, elles avaient, aussi, une influence sociale primordiale. En effet, elles permettaient aux paroissiens de se rencontrer, d’échanger les dernières nouvelles, de transiger selon le cas, de fixer des rendez-vous de travail ou encore des rencontres amicales. On réglait, sur le parvis de l’église, beaucoup de choses, car toute la paroisse y était présente.

Au fond, en ce temps-là, Dieu était-il plus important que le curé?

La visite du curé

Une fois annuellement, le curé du village faisait la visite de ses paroissiens, non seulement pour saluer ses ouailles, mais aussi pour donner ses commentaires et les inciter à la prière, la pénitence et surtout, à suivre les commandements de l’Église, c’est-à-dire payer la dîme annuellement et favoriser la naissance des enfants, sous peine de péché mortel. Il en va de même pour l’obligation d’assister à la messe dominicale et la nécessité de recevoir régulièrement les sacrements de Pénitence et d’Eucharistie.

Pour cette visite, la maison devait être nettoyée de fond en comble. Nous-mêmes, nous passions sous le «clipper», la débarbouillette et parfois la brosse à plancher. Tout et tous devaient être parfaits.

On ouvrait le salon spécialement pour l’occasion et on nous avertissait d’être polis et tranquilles. Ce n’était pas dit ouvertement, mais on savait intuitivement qu’il fallait paraître le plus saint possible.

Arrivait enfin la visite tant attendue ou redoutée, «LE CURÉ». D’une démarche lente, presque étudiée, il montait les marches du perron, et ne frappait pas à la porte, puisque maman l’avait déjà devancé. Tous, nous retenions notre souffle, comme si le bon Dieu avait fait son entrée. Nous ne savions pas quelle attitude prendre. Une fois assis au salon, il daignait enfin nous regarder et prendre note de notre présence. Après, il passait aux choses sérieuses avec notre mère. Au bout d’une demi-heure, tout était terminé, et nous retournions à nos vêtements de semaine.

Cette visite prenait une importance exagérée et nous n’en comprenions pas la raison. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de comprendre à quel point la religion et ses représentants prenaient une si grande place dans la vie de nos parents. Pour eux, le curé représentait Dieu et peut-être en avaient-ils un peu peur. C’était l’homme le plus influent de la paroisse et il se comportait comme tel.

Avant son départ, il n’oubliait pas de donner ostentatoirement quelques médailles à Antoinette, lui faisant bien comprendre la valeur de ce présent. Enfin, il nous faisait mettre à genoux et d’un geste magistral, levant les bras au ciel, nous bénissait d’une voix ronflante et pleine de ronronnements. Nous ne pouvions pas nous empêcher d’être impressionnés par une telle mise en scène. Nous comprendrions, beaucoup plus tard, le pourquoi de ces cérémonials…

La visite

Malgré le bout du monde où nous habitions, des membres de la famille, oncles et tantes, réussissaient à nous retrouver. Quelques-uns habitaient sur la Côte-Nord, ce qui leur permettait de venir nous voir plus souvent, si l’on peut parler ainsi.

Il y avait notre oncle Gustave, frère de maman, demeurant lui aussi à Sainte-Thérèse, à l’autre bout du rang 7. Les yeux bleus, le visage rieur, toujours de bonne humeur, il mettait de la joie autour de lui. Il venait presque toujours accompagné de son épouse, Lucienne, et de ses deux seuls enfants, Bruno et Rosette. Maman ne faisait pas beaucoup de cérémonies lorsqu’ils se présentaient, puisqu’elle les considérait comme de la famille. À quelques reprises, dans l’année, nous les voyions arriver et c’était toujours la fête. Son moyen de transport était un simple chariot attelé à un cheval de trait. Il n’avait pas notre richesse…, nous possédions un buggy et un cheval de course… «réflexions d’enfants». Je vois en cet oncle un genre d’artiste. Il ne s’en faisait guère avec la vie et il se concentrait plus sur le bonheur des siens que sur la prospérité. En un mot, il était plus décontracté, état que notre père ne connaissait pas souvent. Pour nous, c’était la lutte continuelle.

Tante Irène, sœur de maman, demeurait à Hauterive et était mariée à Prudent Lechasseur. C’est drôle comme les frères et sœurs de maman avaient le même caractère. Tous étaient doués pour dédramatiser la vie et s’amuser même des pires tragédies. Irène était, elle aussi, de cette trempe, et quand les deux sœurs se rencontraient, c’était la rigolade. La famille Lechasseur venait nous visiter au moins une fois l’an, au cours de l’été. Ils avaient six enfants. Tante Irène et tante Eugénie, sœur de papa, de Franklin, connaissant nos besoins, apportaient toujours des boîtes de linge qui pourraient, selon ses dires: «peut-être être utiles» Ces vêtements permettaient à Antoinette de refaire la garde-robe de plusieurs d’entre nous, et lui donnaient l’opportunité de coudre de multiples objets d’utilité. Sans le savoir, tante Irène et tante Eugénie faisaient bien des heureux et maman, avec son talent particulier pour la couture et sa grande débrouillardise, réussissait en un rien de temps à confectionner de véritables petits chefs-d’œuvre.

Imaginez un curé dans la famille! Eh oui! Mon oncle curé Philippe Langlois, ordonné le 21 août 1916, devenu chanoine par la suite, frère de maman, la fierté de nos parents, avait pris l’habitude de nous visiter quelques jours à chaque été. C’était un homme cultivé et rangé; il passait des heures à lire son bréviaire ou à arpenter les environs, posant un regard d’appréciation sur les travaux de notre père. Antoinette faisait tout pour rendre la visite de son frère la plus agréable possible, et Eugène, qui normalement ne se gênait pas pour échapper quelques jurons, retrouvait un langage plus étudié et soigné.

Oncle curé appréciait beaucoup ses visites dans notre royaume et parfois, nous glissait quelques dollars en cachette, sachant très bien que nous les remettrions à nos parents. Sa présence se faisait la plus silencieuse et tranquille possible, tellement, qu’à la fin, nous le considérions comme l’un des nôtres.

Une fois, il y eut des invitées très surprenantes! C’était Marie-Louise, religieuse, sœur de papa, et une de ses compagnes. Cette visite m’a marqué au plus haut point; j’étais sur le cran devant la maison, lorsque j’ai vu débarquer deux personnages habillés de noir, huppés de blanc, gonflés comme des dindons prêts à la bataille. C’était la première fois de ma vie que je voyais un tel accoutrement et j’avais peine à croire qu’il se cachait des humains là-dessous. Ma curiosité m’entraîna vite à la maison où je vis, sous cette montagne de vêtements, deux visages de femmes. Je ne pouvais pas comprendre le pourquoi de cet habillement. J’eus la réponse à mes questions lorsque maman m’apprit que c’étaient des sœurs. J’en avais entendu parler, mais n’en avais jamais vues. Maman nous avait décrit les religieuses en des termes si élogieux que je lui avais exprimé mon grand désir d’en devenir une quand je serai grand... Cette visite m’a fait perdre ma vocation!

Il faut ajouter, après cette présentation un peu humoristique, que la sœur de notre père fut une personne très appréciée dans le milieu religieux de ce temps-là. En effet, elle avait une spiritualité enviable dans son foyer de prière. Dès son jeune âge, nos grands-parents devinaient déjà chez elle une foi débordante et une ferveur peu commune pour une fillette. Cette profondeur spirituelle ne s’est jamais démentie. Elle s’est jointe à la communauté des religieuses du Bon Pasteur de Québec, sous le nom de sœur Marie-de-Saint-Joseph-de-la-Sainte-Famille. Elle prononça ses vœux définitifs le 10 juillet 1906. Par la suite, elle enseigna pendant onze ans. Elle occupa aussi, humblement, différentes fonctions auprès de sa communauté, qui, selon elle, la rapprochaient de son Dieu. Elle continuera à développer sa vie intérieure et sa relation spéciale avec Dieu, à travers de plus en plus grandes responsabilités.

Elle célèbre son Jubilée de Diamant, le 23 mai 1966, en présence de toute sa famille, qu’elle revoit avec une grande émotion. Après une longue maladie, elle s’éteindra le 21 novembre 1966, entourée de tous les êtres aimés qui lui rendirent un vibrant hommage. Sa filleule Georgianna, aussi sœur d’Eugène, l’assista au cours de ses derniers moments.

« Nos souvenirs sont ce que nous sommes. »

Nikos Kasansaki

Des visages familiers

Du plus loin que je me souvienne, des visages importants surgissent: bien sûr, ceux de nos parents furent les premiers à imprégner nos souvenirs. Jeanine et Huguette ont pris une place importante dans nos vies puisqu’elles aidaient beaucoup Antoinette dans les soins à donner aux plus jeunes enfants. Bertrand, qui avait à l’époque onze ou douze ans, veillait sur moi, surtout la nuit, puisque nous dormions ensemble. Je me souviens qu’à plusieurs reprises, il dut me consoler et apaiser mes peurs. Dans tous ces souvenirs emmêlés, certains nous marquent plus que d’autres. L’un d’entre eux est ce moment de la journée, l’après-midi peut-être, où notre mère, assise dans la chaise berçante, nous prenait Madeleine et moi, en chantonnant La Poulette grise. Je l’ai vue refaire ce geste à de multiples reprises avec tous les plus jeunes.

La maison

Lors de ma petite enfance, je me souviens, nous étions très proches les uns des autres, dans la chaleur et la sécurité de la petite maison qui nous avait complètement conquis. Le rez-de-chaussée était occupé par la chambre de nos parents, la cuisine, où trônait l’immense poêle à bois Bélanger, répandant sa chaleur en plus de cuire les bons plats de maman, qui était excellente cuisinière. La grande table, capable d’accueillir au moins quinze personnes, était entourée de nombreuses chaises et, au bout, un banc que j’ai occupé toute mon enfance. À l’autre bout, s’assoyait notre père et à côté de lui, notre mère; de chaque côté, on y allait par grandeur.

Cela prenait un temps fou à servir tout ce petit monde. Les plus jeunes étaient servis les derniers et avaient toujours peur d’en manquer, ce qui n’arrivait jamais bien entendu. Je revois aussi notre père buvant son thé dans sa soucoupe. Peut-être était-ce une façon de le refroidir. La maison s’enorgueillissait d’un salon; espace réservé, meublé de rotin et décoré de façon spéciale pour la visite. Nous n’avions accès à cette pièce que lorsque se présentaient des occasions spéciales; la visite du curé, les oncles et les tantes de passage, ou tout autre évènement spécial. La porte du salon restait toujours fermée. L’hiver, le froid y était intense. Mon père y entreposait le baril de pommes et elles restaient fermes toute la saison.

Au mur en face du poêle, étaient accrochées les armoires; faites à la main par papa, elles étaient de couleurs éclatantes, jaune et rouge, donnant de la vie à toute la cuisine. Derrière ces armoires s’élevait la cheminée. Un escalier conduisait au deuxième étage, où l’on retrouvait quatre chambres logeant les enfants. La première à gauche était celle des jeunes garçons: Michel, Yvon, Jean-Marie et moi. Que de plaisir nous avons eu à bondir de la commode sur le matelas, en silence, sans nous faire prendre! Juste en face étaient logées les plus jeunes filles: Lise, Denise, Mado, Colette et Lucette. La chambre du fond à droite, accueillait les grandes: Huguette et Jeanine. Enfin, à gauche, au fond du couloir, celle de Marcel et Bertrand.

Eugène avait recouvert les murs du deuxième étage avec de la planche de finition, donnant à nos espaces un petit air vieillot et confortable. Il n’était pas question de flâner à l’étage, cet endroit était destiné au sommeil.

Il faut ajouter à l’ameublement du deuxième les «latrines». Un récipient muni d’un couvercle (heureusement) et assez grand pour contenir la totalité des surplus humains nocturnes. Cette chose était réservée aux filles et aux plus jeunes. Il y avait un chanceux, désigné pour vider cet instrument de soulagement pour les unes, mais de dépit pour ceux qui avaient écopé de la tâche, pour ne pas dire punition de la vidange! Bertrand fut le premier et moi, quand je fus prêt, je pris la relève. Imaginez, à chaque jour! Un jour que je me préparais à accomplir ce devoir, pour ne pas dire cette obligation, la chicane éclata entre Colette et moi. Elle se réfugia en haut de l’escalier et pour se défendre, elle me lança les latrines avec tout ce qu’il y avait dedans. Je vous prie de me croire, ce n’était pas de l’eau bénite. Du coup, je perdis toute ma colère et fus passé au nettoyage. Le pire, elle n’a même pas été punie. Elle a dû faire croire à maman que j’étais le coupable. Elle a toujours été gripette!

J’oubliais de mentionner; la cuisine était ornée d’une horloge dont la base s’avérait être un genre de classeur à courrier, d’un crucifix et d’une photo de Sainte-Thérèse.

Sur la partie arrière de la maison, il y avait l’évier surmonté de la pompe à bras, et dans un coin spécialement aménagé, la laveuse à gaz, le seul instrument mécanique de la maison. Cet instrument ressemblait à un baril blanc, sur ses pattes, surmonté d’une partie contenant deux rouleaux pour essorer le linge: le tordeur. On avait perforé le mur le plus proche afin de sortir le tuyau d’échappement laissant fuir la pollution au-dehors. Avant la venue salvatrice de ce joyau, la lessive se faisait à la main, dans une cuve à l’aide d’une planche à laver. J’oubliais de mentionner qu’une pédale servait à démarrer le moteur. Antoinette, parfois, devait s’activer la jambe longtemps, lorsque la bougie faisait défaut!

Pour terminer, la maison reposait sur une cave de terre, où étaient rangés les légumes; dans cet endroit, frais et sans lumière, ils se conservaient plus longtemps. On y accédait par une trappe munie d’un anneau.

En 1943, à son habitude, maman mit au monde un autre enfant, Madeleine. Suivit, l’année suivante, Jean-Marie (1944), et, ensuite Yvon (1946). Viendront un peu plus tard, Lise et Denise (1948) et enfin Michel (1949). Je devais alors avoir cinq ans et je me préparais, si l’on peut dire, à aller à l’école. En juin 1948, je fus amené à l’école pour m’initier à la rentrée de septembre. C’est au début de cet été-là qu’Eugène décida de terminer la construction des bâtiments projetés. Il construisit avec l’aide de voisins la grange étable dont il rêvait depuis son arrivée. Mes souvenirs d’enfant me font revoir une immense construction qui, une fois achevée, possédait un toit de tôle brillant comme un miroir, des murs blanchis à la chaux, deux grandes portes battantes pour la grange et une plus petite pour l’étable. Nous n’avions jamais rien vu de si beau dans toute la région. Sur le pignon, une girouette en forme de cheval indiquait la direction du vent.

La médaille de bronze du mérite agricole

En 1950, le gouvernement décida d’émettre des médailles au mérite du défricheur aux meilleurs colons qui avaient décidé, douze années plus tôt, de s’établir sur les terres offertes à la colonisation. Il y avait trois catégories pour le concours: celle pour l’obtention de la médaille d’or ensuite suivait le concours pour la médaille d’argent, puis celle de la médaille de bronze. Notre père se qualifia pour le concours de la médaille de bronze. Les critères, pour obtenir cette distinction, étaient au nombre de huit, sur lesquels on attribuait un certain nombre de points. Les évaluations des aspects de la ferme étaient: les constructions, l’outillage, le cheptel, le système d’exploitation, le défrichement, le potager, et il y avait, aussi, un autre aspect se retrouvant dans la section divers.

Sur un total de 1 000 points, Eugène en a accumulé 853. Onzième de sa catégorie, il avait raison d’être fier de sa réussite, malgré toutes les épreuves qu’il avait subies. Cette médaille valait de l’or à ses yeux. Son travail était reconnu et c’était imprimé dans la parution du Mérite du Défricheur, revue publiée par le gouvernement. Dans cette revue on disait:

«

«Si l’on veut soutenir que la vie paysanne constitue un climat favorable aux familles nombreuses, on n’a pas à chercher d’exemple ailleurs que chez M. Eugène Fillion, car ce défricheur est père de treize enfants vivants et la mort en a ravi deux autres.

Établi depuis 1938, M. Fillion a défriché 23 acres de terre qui toutes sont en labour. C’est dire qu’il a travaillé, mais son labeur a été récompensé, car déjà il a une belle entreprise.

Le programme de culture est bon. Il y avait à signaler la très belle apparence du foin et des pommes de terre lors de la visite des juges; l’avoine avait souffert d’humidité, mais les parcs étaient plantureux.

Le clôturage est adéquat. Il reste des roches dans les champs, mais M. Fillion les enlève à l’aide de son bélier mécanique.

Les constructions sont moyennes.

Le cheptel est formé de deux chevaux, une vache, une génisse, un veau, un porc. On garde aussi 20 poules et 25 poulettes. Cela est tout de même suffisant.

Le potager est de qualité.

La comptabilité est assez bonne et l’on pèse occasionnellement le lait.

On conçoit que la tâche d’élever treize enfants ne permette pas à Mme Fillion de s’adonner comme elle le voudrait aux travaux d’arts domestiques, mais elle porte néanmoins une grande attention à la mise en conserve.»

On conçoit la fierté de notre père recevant sa médaille. Je suis certain que ce jour-là, il eut une pensée de reconnaissance extrême envers ses parents, d’avoir orienté son choix vers le métier d’agriculteur, ainsi qu’envers son épouse et ses enfants l’ayant toujours secondé.

Nos saisons

Vers l’âge de six ans, je commence à découvrir les habitudes de la maisonnée. En effet, je pris conscience du jardin. Peut-être parce que j’ai été mis à contribution, comme les autres, pour l’arroser. Le jardin, quelle histoire! Les grains étaient fournis par le ministère de l’Agriculture au cours de l’hiver. En mars, il fallait faire les semences dans des contenants, la plupart du temps des boîtes de conserve, dans la maison. Pendant la germination des graines, mon père confectionnait une couche chaude, du côté sud de la maison, avec du fumier de cheval, le tout recouvert de fenêtres. Ces boîtes extérieures devaient être très étanches, à cause du froid. Lorsque les plans devenaient assez solides, il transplantait le tout dans cette grande boîte vitrée. Le fumier gardait la terre chaude et la lumière du soleil permettait aux plantes de grandir. En juin, tout (petits pois, fèves, choux, navets, carottes, betteraves, radis, oignons, rhubarbe, et même les citrouilles qui n’ont jamais donné de résultats) se retrouvait dans l’espace réservé à la vie de la famille: le jardin. Cette année-là, je fus convié avec tous les plus vieux à arroser le potager. Maman en tête, telle une couvée de jeunes poussins, nous entrions dans le jardin avec une boîte de conserve dont le fond avait été troué à plusieurs endroits pour faciliter l’arrosage de chaque plan. Un baril d’eau nous attendait et cela prenait un temps et une précaution inouïs à exécuter. Quel bonheur les journées de pluie! Quelques semaines plus tard, une autre corvée nous attendait. Encore guidés par notre mère, il fallait commencer le désherbage. Pour cette opération, nous devions apprendre à reconnaître les mauvaises herbes des légumes.

Je crois avoir arraché par mégarde quelques carottes dans mon empressement à bien faire. Tout au cours de l’été, la maisonnée était consciente de l’importance du jardin et chacun se faisait un devoir de faire sa part. C’était là un beau travail collectif.

Les fraises d’Eugène

Je m’en voudrais d’oublier les fraises d’Eugène. Il avait décidé de cultiver des fraises. Il en avait semé à deux endroits. Des espaces assez grands pour une production en vue de faire de la confiture et pour vendre à des clients du village. Nous étions invités à travailler à cette production seulement au début de la saison. Quand les fraises étaient rouges, Eugène se mettait en travers de la route de quiconque aurait voulu se régaler dans son champ de fraises. Imaginez, quinze affamés dans ce petit carré de fruits; adieu, confiture et commerce! Nous en étions conscients et nous l’acceptions volontiers, ce qui ne nous empêchait pas de temps en temps de tendre le bras au travers de la clôture!

Vive la liberté!

Cet été-là, je me suis rendu compte que dès l’école terminée, on faisait voler les chaussures et l’on passait l’été pieds nus. Au début, les petits cailloux pouvaient nous déranger, mais au bout d’un certain temps, nous allions partout, sans nous soucier de l’état du terrain. Il nous est tous arrivé de marcher sur un clou et de devoir l’arracher nous-mêmes. Quelques minutes de boitillement et nous voilà de nouveau repartis à courir dans les champs. Notre territoire n’avait pas de limite. Nous découvrions la nature avec avidité, enivrés des parfums, des goûts, des sons et de la liberté retrouvée. J’ai appris très vite à trouver les framboises, les «calicocos», les bleuets et les quelques fraises des champs pour me régaler. Mes frères et sœurs faisaient mon éducation à cet égard, indiquant les fruits à éviter.

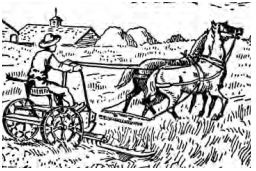

Les foins

Juillet passait très vite, le jardin devenait chargé de verdure et la chaleur aidant, le foin grandissait et mûrissait dans les prés. Le temps des foins était arrivé. On sortait la faucheuse, les couteaux aiguisés soigneusement, on attelait le cheval le plus docile et les champs se mettaient à vivre.

Nous étions fascinés de voir les tiges blondes se coucher lentement à chaque passage de la faucheuse. Pendant ce temps, Marcel et Bertrand fauchaient les endroits difficiles d’accès avec la faux manuelle. En une journée, les champs avaient perdu leur beauté. Tant qu’à moi, on aurait pu les laisser comme ils étaient; c’était bien plus beau. Le lendemain, vers midi, on sortait le râteau et cette fois, le conducteur, en appuyant sur une pédale à intervalle régulier, ramassait le foin en rouleaux d’un bout à l’autre du champ. Une fois cette opération terminée, avec de grandes fourches, on montait des «vailloches», monticules de foin, afin de les sécher au soleil. Le lendemain, la charrette, traînée par un cheval, parcourait la prairie et les ramassait. Nous étions tous émerveillés de voir à quelle hauteur on pouvait charger la charrette, dans laquelle on avait désigné un fouleur, celui qui répartirait la charge et la foulerait avec ses pieds pour en transporter le plus possible. Engrangée, cette nourriture précieuse servait aux animaux au cours de l’hiver. Le soleil, le chant des cigales, tout était beau. Nous, les jeunes, avions un plaisir fou à jouer dans le foin remisé, soit dans la tasserie, pleine à craquer, ou sur le fenil.

Nous étions heureux dans cette atmosphère campagnarde et avions l’impression d’être seuls au monde.

La pêche

C’est à ce moment-là aussi que nous découvrîmes le ruisseau du voisin, François Charron. Pour nous enfants, c’était un fleuve. Aujourd’hui, on considérerait ce cours d’eau comme un vulgaire fossé. Cependant, il était d’une importance capitale pour nous; il y avait du poisson. De minuscules truites, mais c’étaient des truites. À combien d’occasions, Jean-Marie, Yvon et moi nous sommes-nous rendus en bas de la côte du voisin, armés d’une branche d’aulne à laquelle nous avions attaché une ficelle blanche, au bout de laquelle était suspendu un boulon en guise de pesée et pour finir, une épingle à couche recourbée comme hameçon! C’est ainsi que nous nous présentions au bord de ce cours d’eau, fiers de notre attirail.

Là, avec toutes les précautions du monde, un lambeau de lard salé comme appât, nous descendions lentement notre arsenal dans les endroits les plus profonds et sombres; dix pouces de profondeur maximum. Il arrivait parfois qu’un petit éclair argenté se précipitait et s’agrippait à notre hameçon de fortune. Quelle était notre fierté de revenir à la maison avec deux ou trois de ces monstres, applaudis par notre mère qui nous les apprêtait pour le repas suivant! C’est là, je crois, que ces expériences heureuses ont permis à quelques-uns d’entre nous de développer un goût sans équivoque pour la pêche.

Les bleuets

La famille Fillion n’était pas à court d’idées afin de trouver les ressources nécessaires à sa survie; l’une d’elles était la cueillette des bleuets. C’est, vers mes six ans qu’on m’initia à cette activité familiale. Au milieu du mois d’août, ces merveilleuses petites baies se mettaient à mûrir dans la montagne. Déjà, à cette époque, on commercialisait ces petits fruits, ce qui rapportait un certain revenu. C’est pourquoi, à l’approche de cette saison, on s’affairait à terminer tous les travaux pour se concentrer strictement sur la cueillette. Toute la famille était mobilisée dans cette corvée collective. Tous étaient conscients du retour imminent à l’école et de l’urgent besoin de nouveaux vêtements et d’effets scolaires, donc à l’ouvrage. La montagne située en face de la maison servait surtout à la cueillette pour la cuisine. Maman avait la recette idéale pour préparer des «chiards aux bleuets» qui nous font encore saliver après cinquante ans. La montagne derrière, générait beaucoup plus de bleuets, et c’est là que nous allions les ramasser pour la vente. Un lunch était préparé le matin même et accompagnés de notre père, on suivait le long sentier menant à cette montagne qui demeurait pour nous, mystérieuse le reste de l’année à cause de la distance. Le feu avait ravagé la forêt quelques années plus tôt et les seuls arbres restés debout ressemblaient à des squelettes dans un désert de pierre et de mousse. Nous étions peut-être cinq ou six à accompagner papa menant la cueillette. Les bleuets, débarrassés des feuilles et des fruits non mûris, étaient vidés dans des boîtes de bois clouées soigneusement. On exigeait une qualité de fruits irréprochable: aucun bleuet vert, aucune feuille et de plus, aucune trace d’humidité entourant les fruits, n’étaient tolérés. À la vente, chaque boîte était ouverte et inspectée. Si elle ne correspondait pas aux exigences, elle devenait de la confiture.

Pendant quinze jours, Marcel, Huguette, Lucette, Colette, Bertrand, Eugène et moi tenant lieu de mascotte, ramassions cette manne qui nous permettrait de boucler le budget. Nous étions toujours surpris, au retour, de voir Marcel qui, après avoir empilé une quantité incroyable de boîtes pleines et liées ensemble, se les cordait sur les épaules pour les rapporter à la maison. Au retour, c’était la fête. Un bon repas nous attendait et nous retrouvions le calme de la maison si apprécié de tous. J’oubliais de mentionner la caractéristique particulière des cueilleurs de bleuets… C’était le tour de la bouche… Chacun, y compris notre père, revenait le soir, les lèvres, quasiment jusqu’en dessous du nez, d’un bleu sans équivoque: on avait goûté aux fruits plus d’une fois dans la journée. Je me rappelle le bon goût, un délice à volonté! Ces activités familiales avaient un effet de rapprochement entre nous et notre père, nous apportant une satisfaction et une complicité inhabituelles. Le fait de travailler dans un but commun nous apportait une fierté personnelle et collective, nous formant graduellement au travail d’équipe et à l’estime de nos frères et sœurs. Tous les autres étés de notre séjour à Sainte-Thérèse nous ont mobilisés à cette tâche et marquèrent notre enfance.

Je me souviens de la dernière cueillette, alors que nous demeurions à Paul-Baie quelques années plus tard, Jean-Marie, Yvon et moi avions pris place dans la boîte du camion de l’un de nos voisins. C’était la dernière journée de cueillette de la saison. Nous étions accompagnés d’autres voisins, intéressés par le même objectif, se faire un petit revenu. Pour l’occasion, on nous fit traverser la rivière Sault-au-Cochon en canot. Une fois les boîtes vides et les passagers traversés, chacun prit une direction différente. Mes frères et moi partîmes vers un endroit où nous serions seuls. Nous étions à peine engagés dans cette direction que, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir, j’oserais dire, la talle de notre vie. Elle s’étendait sur un périmètre de quelques centaines de pieds. Il y avait tant de bleuets, que nous ne pouvions pas avancer sans les écraser. Des grappes à perte de vue et de gros fruits. Ce jour-là, à nous trois, nous avons ramassé onze boîtes de bleuets. Le soir, au retour des autres, ils ne voulurent pas croire qu’au cours de cette journée, nous en avions cueilli plus qu’eux tous ensemble. On nous soupçonna même d’avoir garni le fond de nos boîtes de feuilles, de branches, de cailloux, ou je ne sais quoi, pour faire plus vite le plein... Quel beau souvenir!

La purgation générale

Quand arrivait l’automne, venait le temps des inquiétudes de nos parents au sujet de notre santé; la santé, en ce temps-là, prenait une place importante et chaque famille en était responsable selon les savoirs accumulés au cours des années par la culture familiale. Maman avait développé une quantité de réflexes médicaux qui feraient rougir certains de nos médecins d’aujourd’hui! Au début de l’automne, elle sortait sa bouteille d’huile de castor et, en rang d’oignon, elle nous distribuait à l’aide d’une cuillère à table une portion de cette potion désagréable qui dans un délai assez court avait pour conséquence de nous purger jusqu’à la moelle des os. Pendant deux jours, nous subissions les effets dévastateurs de cette médecine. Ma mère était alors heureuse; elle nous avait nettoyé l’intérieur et nous étions prêts à entreprendre une année d’école en santé. Elle avait dans sa trousse de médecin d’autres petits trucs savoureux: un «clou», un furoncle, ne l’effrayait pas du tout. Celui qui souffrait d’une telle irruption devait mastiquer un morceau de pain accompagné d’un peu de beurre. Une fois la mastication terminée, le malade devait recracher cette mixture dans un pansement qui était déposé sur le «clou». Le lendemain, le furoncle s’était par miracle vidé complètement. Les enfants les plus jeunes souffraient souvent d’otites en hiver. Encore là, elle avait un remède de choix. Elle versait quelques gouttes d’urine dans l’oreille du malade. J’étais le fournisseur d’urine! J’étais fier de participer. Aucune otite ne pouvait résister. Je crois que plusieurs préféraient souffrir que de goûter à cette médecine. Il y eut l’huile de foie de morue. Nous ne devons pas oublier la couenne de lard, la mouche de moutarde, les tranches de patates pour la migraine et j’en passe. Ce ne devait pas être si mauvais puisque nous avons tous survécu.

L’école

Avec le mois de septembre 1948, arriva pour moi la rentrée scolaire. Lavés, chaussés en neuf, parfois avec les souliers des plus vieux, habillés de vêtements provenant souvent de la même source, nous empruntions le chemin de l’école. Pour ce qui est des vêtements, ceux que l’on considérait comme neufs étaient ceux cousus par Antoinette. Elle avait l’art de confectionner des vêtements pour tous qui faisaient parfois l’orgueil de nos sœurs. Je peux vous le dire, aujourd’hui, je vous trouvais belles et vous aviez fière allure.

Quelle école! D’une seule pièce, remplie de petits bureaux dont la base de métal supportait le dessus en bois. Ce nouvel univers me rendait assez nerveux. Nos places nous furent désignées et enfin je faisais partie de la gang, j’avais un bureau et un territoire à moi.

Un immense tableau noir masquait le mur derrière une tribune sur laquelle trônait un énorme pupitre, celui de la maîtresse. Un accueil chaleureux, mais sans effusions. Plus de consignes qu’autre chose, le premier jour. Ce qui m’étonna, ce jour-là, ce fut le rassemblement des plus vieux, mes sœurs étaient de ceux-là, dans une partie de l’école, tandis que nous les plus jeunes étions regroupés dans un autre endroit: je me souviens de la déception ressentie, à l’idée d’être séparé de mes sœurs. C’était sans doute la première fois que je me retrouvais seul, loin des miens, hors du milieu familial et j’en ressentais une certaine anxiété. J’appris vite à me passer d’elles, car pour la première fois je pouvais me faire des amis.

L’école était, sans contredit, l’occasion de s’ouvrir sur le reste du monde, de rencontrer des jeunes de notre âge, enfin de développer des amitiés. Notre famille était tellement tissée serrée en une bulle hermétique, qu’il était très rare de communiquer avec les petits voisins, encore moins de jouer avec eux. Je n’ai jamais su pourquoi cet aspect de notre socialisation était systématiquement mis en veilleuse. Nos parents voulaient sans doute protéger les valeurs et l’éducation qu’ils nous avaient données, ou encore éviter d’imposer notre nombreuse présence aux voisins. Ils pouvaient aussi se dire que nous étions assez nombreux pour se faire des amis à la maison. Quoi qu’il en soit, malgré la difficulté d’approcher les voisins, pour ma part, je ne me suis jamais senti perdant de cette décision de nos parents.

L’école nous permettait d’apprendre la lecture, l’écriture, les mathématiques, et surtout, l’histoire sainte et le catéchisme. Les professeurs nous révélaient d’autres mondes jusqu’alors inconnus et nous faisaient rêver. Je me demande encore comment j’ai pu apprendre, dans une école de rang aux multiples niveaux, alors que l’institutrice devait enseigner à six classes à la fois. C’était assez pour distraire quiconque, surtout que j’étais toujours assez distrait. Mon souvenir le meilleur était d’écouter l’enseignement dispensé aux plus vieux. Il y avait aussi les punitions distribuées aux plus turbulents: faire le piquet au coin, ou encore goûter à la règle. Dans notre famille, personne n’osait commettre une infraction digne de punitions; nous savions qu’il y aurait toujours un bavard pour rapporter l’incident à la maison, et risquer une deuxième punition. Nos parents ont toujours été pro fesseurs…

J’ai fréquenté l’école de Sainte-Thérèse jusqu’en quatrième année. Il ne me reste de cette période que de vagues souvenirs. C’est comme si ce temps s’était écoulé dans le brouillard, comme si j’avais rêvé! Je ne sais pourquoi…

Les patates

Quand arrivait le mois d’octobre, c’était de nouveau la mobilisation générale. Nous avions deux champs de pommes de terre à une bonne distance de la maison, derrière la montagne. La terre était belle, sablonneuse à souhait, de couleur quasi orangée n’attendant que les tubercules. Notre père en semait une quantité industrielle et le résultat dépassait toujours les attentes. Donc, à la toute fin de l’été lorsque la température s’annonçait favorable, nous quittions l’école pour quelques jours, afin d’aider à la récolte.

Encore là, c’était le branle-bas de combat: le cheval devait être attelé à la charrette, dans laquelle on avait mis une charrue pour tourner la terre. Rien n’était oublié: pioches, râteaux, chaudières, poches de jute et bien sûr beaucoup d’eau et la nourriture pour la journée. Tous assis frissonnants, derrière notre père, dans l’air vif du matin d’automne, le cheval nous amenait au travail. Cette corvée ne semblait pas plaire outre mesure à quiconque, mais on y allait. C’était, sans que nous en soyons réellement conscients, une opération extrêmement importante, puisqu’à cette époque, la pomme de terre faisait partie de la nourriture de base des Québécois, surtout à la campagne. Une fois arrivés, on attelait le cheval à la charrue et, miraculeusement, dans le sillon, se dévoilait sous nos yeux, le travail silencieux de la terre au cours de l’été: une multitude de patates, de toutes grosseurs. Chacun se mettait aussitôt à la tâche, avec les pioches pour déterrer tout ce qui se cachait encore. L’avant-midi se terminait, sous le soleil éclatant, et la terre se transformait en une mer de pommes de terres blanches, encore un peu luisantes, qui sècheraient en attendant le grand voyage. Après le dîner venait le ramassage. Les plus vieux et notre père empochaient les plus grosses et nous les jeunes, ramassions les petites pour nourrir les cochons. Le soir, la charrette surchargée de poches remplies à pleine capacité s’ébranlait, tirée par un cheval fatigué. Nous suivions exténués l’attelage et revenions lentement vers le caveau extérieur. Ce caveau était placé à une bonne distance de la maison, car il avait dû être construit dans le sable. Un immense trou avait été creusé dans lequel on avait monté des murs, le tout recouvert d’un plancher. À l’intérieur, des murets délimitaient les espaces où l’on pourrait entreposer les légumes durant tout l’hiver. Une trappe s’ouvrait, et une échelle permettait de descendre; on pourrait appeler cela une cave de terre, sans maison dessus. Cependant, Eugène avait construit un abri au dessus de ce caveau afin de le protéger des intempéries. Le plancher était isolé avec de la sciure de bois afin d’empêcher le gel d’atteindre les précieux légumes. Alors, arrivés à destination, on vidait les poches de patates dans une dalle les acheminant à l’endroit où elles devaient hiverner. Cette opération durait deux jours, puis nous retournions à l’école, laissant les patates dormir dans le noir.

Quand j’y pense aujourd’hui, je comprends pourquoi cette culture était si précieuse: il n’existait pas un repas où l’on ne voyait ces légumes servir d’accompagnement et parfois, même, de mets principal: exemple la fricassée et bien d’autres.

Ce caveau était cadenassé de l’extérieur, car à quelques reprises, des voisins, affamés sans doute, étaient venus se servir sans permission, ce qui irritait notre père au plus haut point. C’était la nourriture de ses enfants et il la défendait avec véhémence.

Nous visitions cet endroit aux quinze jours, la responsabilité était surtout confiée à Huguette. C’est elle qui devait, avec l’un d’entre nous, aller chercher les victuailles. Nous entrions par la trappe dans cette caverne sombre et silencieuse, éclairés par un fanal à l’huile jetant des ombres menaçantes sur les murs. Nous ramassions en vitesse l’épicerie des deux semaines à venir, pour ensuite les apporter dans la cave de la maison.

Pauvre Huguette! Un jour de décembre, elle oublia de recouvrir la trappe extérieure du caveau de son isolation contre le froid. Un peu plus tard, Eugène, revenant des chantiers, découvrit toute la production de légumes et de pommes de terre gelée... Découragé, après avoir tant travaillé, et déçu de se retrouver devant un hiver où ses enfants manqueraient du nécessaire, il manifesta haut et fort sa déception et sa colère. Ce n’était pas tant contre Huguette que contre la situation, et pourtant! Nous étions tous affligés devant cette catastrophe, sachant que nous n’avions pas planifié les sommes nécessaires au remplacement de toute cette nourriture.

Marcel, assis au bout de la table, témoin de la catastrophe et n’écoutant que son grand cœur, se leva et tendit deux cents dollars à notre père; c’était sa paye de deux mois de travail dans les chantiers! Il aida ainsi toute la famille à surmonter cette difficulté. Ce jour-là, un autre nuage se dissipa et l’inquiétude, comme bien des fois, fit place à l’espoir.

Par la suite, nous dûmes, à regret, sortir et jeter toute cette récolte.

Et durant plusieurs années, ce cérémonial de la cueillette se répéta; toujours les mêmes gestes et manœuvres, aux mêmes temps de l’année.

La boucherie

L’année était séquencée par des événements significatifs et le mois de novembre marquait le point sur l’un d’eux. Vers la fin du mois de novembre, à l’annonce des froids d’hiver, Eugène décidait de faire boucherie. À ce moment-là, nous surveillions la route pour voir venir M. Bourgouin, à pied. Un grand homme qui avait toute la confiance de notre père pour abattre les porcs et la «taraille», taure, comme il disait. Jamais Eugène, malgré ses airs d’homme insensible, n’aurait levé la main sur ses propres bêtes qu’il avait tant chouchoutées. Encore moins les abattre. Ce M. Bourgoin nous faisait un peu peur, car il venait tuer les animaux que l’on avait bien connus.

Une petite remise attenante à la maison recevait toute cette viande qui, le froid aidant, se conservait pour le reste de l’hiver; on nommait cette pièce, la dépense. On y entreposait toute la nourriture que l’on voulait conserver. Cette boucherie apportait des mets inhabituels, comme le boudin, le cœur, le foie et bien d’autres.

La conservation

La conservation des aliments était une préoccupation constante de nos parents. Il y avait, bien sûr, les pots de conserves préparés lors des récoltes d’été: confitures, betteraves, ketchup et autres. Les viandes et les poissons étaient conservés autrement, en prévision des saisons chaudes. La recette était la saumure. Le lard était empilé dans un baril, rempli de saumure qui préserverait cette viande pendant une longue période, même par temps chauds. Il en était de même pour la morue, le flétan et le hareng, achetés en grande quantité et qui attendaient silencieusement d’être consommés. Antoinette devait faire dessaler le poisson, au moins une journée à l’avance avant de le cuire. Mes papilles se souviennent du trop-plein de sel resté dans ces aliments, malgré le trempage, et qui me faisait grimacer. Je devais être sensible! Ou «avoir le goût dérangé», comme disait notre mère. Cette opération de conservation permettait d’avoir des protéines animales toute l’année.

La Sainte-Catherine

Quant arrivait le 25 novembre, un événement spécial nous rendait très heureux: enfin arrivait la Sainte-Catherine. La fête des vieilles filles comme on la nommait, se transformait, pour nous, en fête de la tire. Les sœurs les plus âgées se mettaient à la cuisine pour faire de la tire. Elles employaient surtout de la mélasse. Elles laissaient chauffer ce liquide sur le poêle jusqu’au moment où des fils se forment au bout d’une cuillère tenue au dessus du chaudron. La cuisson était à point, et on laissait refroidir le tout. Une fois le contenu assez solide et durci, elles commençaient à l’étirer dans tous les sens, ce qui donnait de longues mèches dorées que l’on étirait encore et encore. Nous, les plus jeunes, étions comme des mouches autour d’elles et salivions pendant toute l’opération. Une fois les mèches bien façonnées, il fallait les étendre dehors sur la corde à linge pour les laisser durcir. On les coupait, pour ensuite les envelopper en petites bouchées. Cet exercice durait toute la journée, exerçant notre patience et attisant notre gourmandise. Le soir, toute la famille était conviée à déguster ce délice. Ces papillotes, «kiss» dans notre langage, s’attachaient si solidement à nos dents qu’il était rare de voir l’un d’entre nous en manger à sa faim. Cette tire nous empêchait d’être gloutons. Au cours de cette dégustation, parfois quelques-uns d’entre nous avaient une drôle de surprise! Ils développaient à leur grand désarroi un bout de queue de cochon qu’Eugène avait soigneusement gardé, avec la complicité d’Antoinette, pour nous taquiner.

Les Fêtes

Quelle période de fébrilité pour nous que l’approche des Fêtes! C’était le temps du magasinage à la maison. Les catalogues Sears, Eaton et Dupuis & Frères servaient à toutes les sauces. Pour notre mère, c’était la seule façon de magasiner; pour nous, une occasion de rêver à tous ces trésors inaccessibles, nous en étions bien conscients.

À l’approche des Fêtes, une résignation silencieuse nous envahissait, face à ce temps qui ralentissait quasi volontairement, pour allonger notre attente. Nos corps étaient présents à l’école, mais notre esprit rêvait déjà à la fête.

Enfin, les vacances! La maison sentait meilleur que jamais: les pâtés à la viande, la tourtière du Lac Saint-Jean, les beignes, les tartes, tout contribuait à alimenter notre impatience. Enfin, la veille de Noël arrivait. On n’osait même plus penser à ce qui nous attendait; nous nous abandonnions déjà à la félicité, au bonheur d’un climat de rêve que nous avions tant de fois imaginé. Le tourbillon de notre mère autour des chaudrons, l’excitation des aînées nous repoussant chaque fois que nous devenions trop curieux, nous faisaient nous sentir bien inutiles, mais combien heureux.

La messe de Minuit

Le souper de la veille de Noël était semblable à tous les autres. La prière du soir oubliée dans tout ce brouhaha et pour nous la mise au lit venait abréger l’insupportable attente. Deux années consécutives, je fus choisi parmi les chanceux qui iraient à la messe de minuit. Je fus tiré du sommeil vers dix heures du soir, encore perdu dans mes rêves et ne sachant trop ce qui m’arrivait. Une fois bien réveillés et habillés, avec les cinq ou six frères et sœurs choisis, nous observions Eugène s’affairer dehors autour de la carriole. Quand nous sortions, le cheval blanc nous attendait, attelé au traîneau rouge où nous nous réfugions sous la chaude et confortable peau de carriole, d’où ne dépassaient que des yeux et des nez. Mon père, endimanché, assis droit comme un piquet sur le siège de devant, mettait quelques secondes à démarrer le convoi, comme pour savourer lui aussi le moment. Quelle musique que d’entendre les grelots, la neige foulée par les sabots du cheval, le son des patins de la carriole glissant sur la neige, la nuit, la voûte étoilée et l’air froid nous caressant le visage! Tout était réuni pour nous abandonner au bonheur.

Arrivés au village, quelle n’était pas notre surprise de voir autant de monde et de chevaux! Illuminé, le parvis de l’église grouillait de paroissiens s’engouffrant par la grande porte. La messe était beaucoup trop longue: j’appris plus tard qu’en ces temps-là, il n’y avait pas une messe de minuit, mais trois. Assez pour faire un petit somme. Nous les plus jeunes, bercés par les cantiques de Noël nous nous endormions recroquevillés sur le banc et continuions à dormir tout le long du retour. Et quel retour! Antoinette, pendant notre absence, avait préparé la table de toutes les victuailles cuisinées avec tant d’amour les jours précédents. La faim aidant, nous nous jetions sur ces bons plats aux saveurs si délicieuses, mais déçus très vite par la petitesse de notre estomac; nous avions eu les yeux plus grands que la panse!

Fatigués et heureux, chacun regagnait son lit, engourdi, en rêvant des cadeaux à venir.

Le lendemain, j’étais toujours surpris de voir notre père se lever aussi tard. La seule fois en un an où il dépassait six heures du matin. La maisonnée, pour l’occasion, le rejoignait vers dix heures, encore toute ensommeillée. Eugène, en homme responsable s’empressait d’aller nourrir les animaux qui eux n’avaient pas eu la chance de réveillonner.

Le déjeuner était le prolongement du menu du réveillon qui régalerait encore une fois tout le monde au cours de la journée. Noël était une journée de vacances pour tous, Antoinette y compris. La veille, nous avions accroché nos bas qui n’étaient jamais assez grands au mur du salon. Après le déjeuner, la porte de la caverne d’Ali Baba s’ouvrait de la main de notre père. Tous entassés sur les divans et chaises du salon, nous attendions, les yeux agrandis d’impatience. Eugène distribuait à chacun d’entre nous le bas tant espéré. Celui-ci était rempli, parfois de fruits et de bonbons accompagnés d’un ou deux crayons au plomb neufs, parfois, de crayons de couleurs en cire. Il arrivait qu’un cadeau plus consistant se glisse dans les bas, comme une tablette à écrire, une tuque tricotée en cachette ou une paire de bas. Cette surprise, surtout cette attention qu’avaient eue nos parents à notre égard nous remplissait de joie. Nous savions qu’ils nous avaient donné le maximum, surtout leur amour. Après cette cérémonie, chacun se retirait avec son trésor, rempli de bonheur et de satisfaction d’avoir enfin vécu ce rêve tant attendu. Les uns engloutissaient leurs bonbons, tandis que d’autres les conservaient pour plus tard, ne se doutant pas qu’ils partageraient, incapables de refuser, devant de si grandes supplications.

La semaine séparant Noël et le Jour de l’An était consacrée aux jeux extérieurs, pour nous, les garçons. Notre principale activité consistait à creuser des tunnels dans les bancs de neige accumulés par le vent, le long du hangar. À la fin de la semaine, ces tas de neige ressemblaient à un immense gruyère. Comme tous les enfants, nous aimions nous sentir en sécurité dans ces igloos qui devenaient nos châteaux qui malheureusement disparaîtraient avec le soleil du printemps; mais pas nos souvenirs. La glissade, dans la montagne, en face, était aussi une de nos activités préférées. À la maison, chaque fois que les filles se plaignaient de notre présence, nous étions mis à la porte.

Le Jour de l’An

Les fêtes ne se limitaient pas seulement à Noël. Il y avait aussi, le Jour de l’An. Pour nous, les enfants, ce Jour de l’An était surtout une fête pour les plus vieux, car on y recevait la visite de notre oncle Gustave, frère de ma mère et son épouse, tante Lucienne: eux aussi, étaient devenus colons dans les mêmes circonstances que nos parents à Sainte-Thérèse.

Le Jour de l’An

Les fêtes ne se limitaient pas seulement à Noël. Il y avait aussi, le Jour de l’An. Pour nous, les enfants, ce Jour de l’An était surtout une fête pour les plus vieux, car on y recevait la visite de notre oncle Gustave, frère de ma mère et son épouse, tante Lucienne: eux aussi, étaient devenus colons dans les mêmes circonstances que nos parents à Sainte-Thérèse.

La bénédiction

Une tradition à laquelle nous étions tous conviés était la bénédiction paternelle qui prenait une place primordiale au Jour de l’An. C’était une cérémonie remplie de simplicité, de respect et d’amour qui venait une fois de plus nous faire réaliser que nous formions un noyau de vies tissées serré. Je me souviens avec quel sérieux papa nous adressait quelques paroles de souhaits pour l’année nouvelle pour ensuite tendre la main pour nous bénir tous au nom de Dieu. C’était un moment magique qui nous projetait en nous-mêmes quelques instants savourant la paix intérieure laissée par ce geste de notre père.

Les victuailles

Le repas du Jour de l’An se composait, comme plat principal, du «sea pie» ou «six-pâtes», préparé exclusivement par Eugène pour l’occasion. La veille, il mettait sa viande en cubes, préparait les oignons, les patates, les assaisonnements, la pâte et, le soir venu, il enfournait le tout pour la nuit.

Au matin, c’est avec fierté qu’il sortait le grand chaudron de fonte. Il en levait le couvercle triomphalement, pour découvrir ce qu’il considérait comme un chef-d’œuvre; sentiment que je comprends bien aujourd’hui, quand il m’arrive de faire la cuisine. J’ignore si c’est parce qu’il était interdit de critiquer ce plat de fête, mais je n’ai jamais entendu personne s’en plaindre ouvertement! Trêve de plaisanteries, je me souviens, c’était très bon, et j’en conserve un excellent souvenir, surtout que ce plat ne revenait qu’une seule fois par année. Le Jour de l’An, notre père, notre oncle Gustave et, parfois, Léo Durand, un voisin, passaient l’après-midi à discuter de leurs affaires, en buvant quelques petits verres, qui avaient tôt fait de réchauffer la discussion et l’atmosphère. Ce petit «boire», comme disait notre père, provenait, lui aussi d’un achat par catalogue.